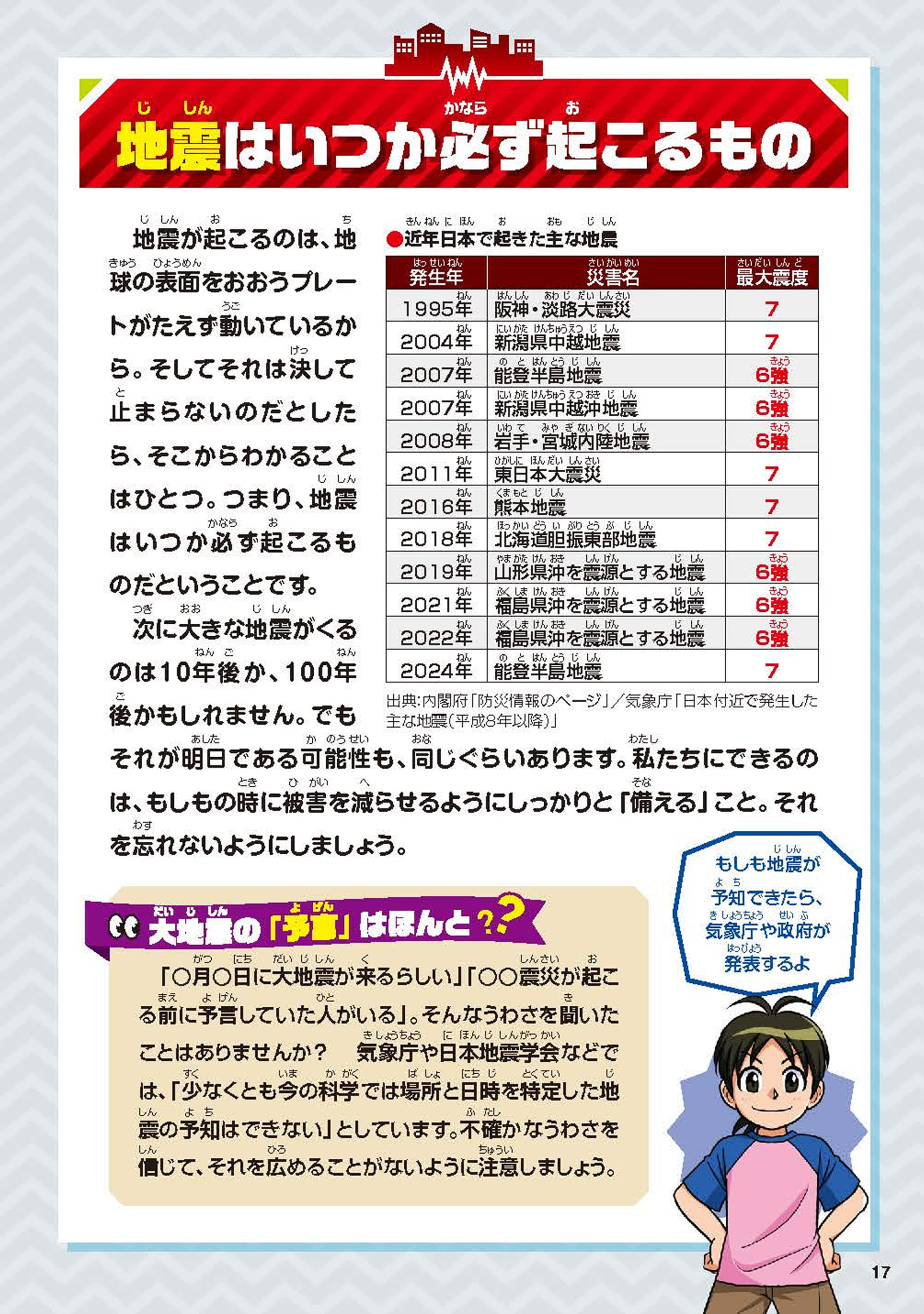

わが国では、これまでも大地震が発生しています。

また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、

中部圏・近畿圏直下地震などの大規模地震は、

近い将来高い確率で発生することが指摘されています。

このような大地震から自らの生命・財産などを守るためには、

住宅や建築物の耐震化を図ることが必要であり、所有者一人ひとりが、

自らの問題として意識して取り組んでいくことが重要です。

インタビュー

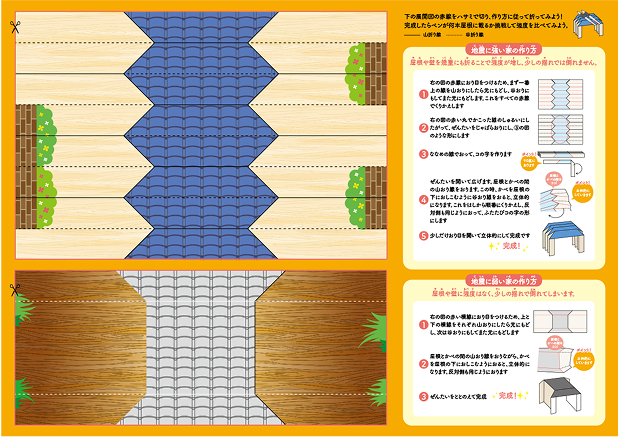

地震に強い家と弱い家を

折り紙で折ってみよう!

どんな家が地震に強く、どんな家が地震に弱いのか──。

折り紙を折って、強い揺れが起きた時の

屋根や柱やはりによる揺れ方の違いを、

家族で学んでみましょう。

※A3サイズでの印刷を推奨します。

筑波大学大学院システム情報系

三谷純教授の解説(展開図/提供・監修)

折り紙の折り目はちょうど家の柱やはりのようなものです。折り目が多いほど、家を支える柱がたくさんあるのと同じで形が崩れにくく、丈夫な構造になります。逆に、折り目が少ない場合は、柱が少ない家と同じで構造が弱くなり、形を保つのが難しくなります。

巨大地震のサバイバル

【住まいの耐震編】

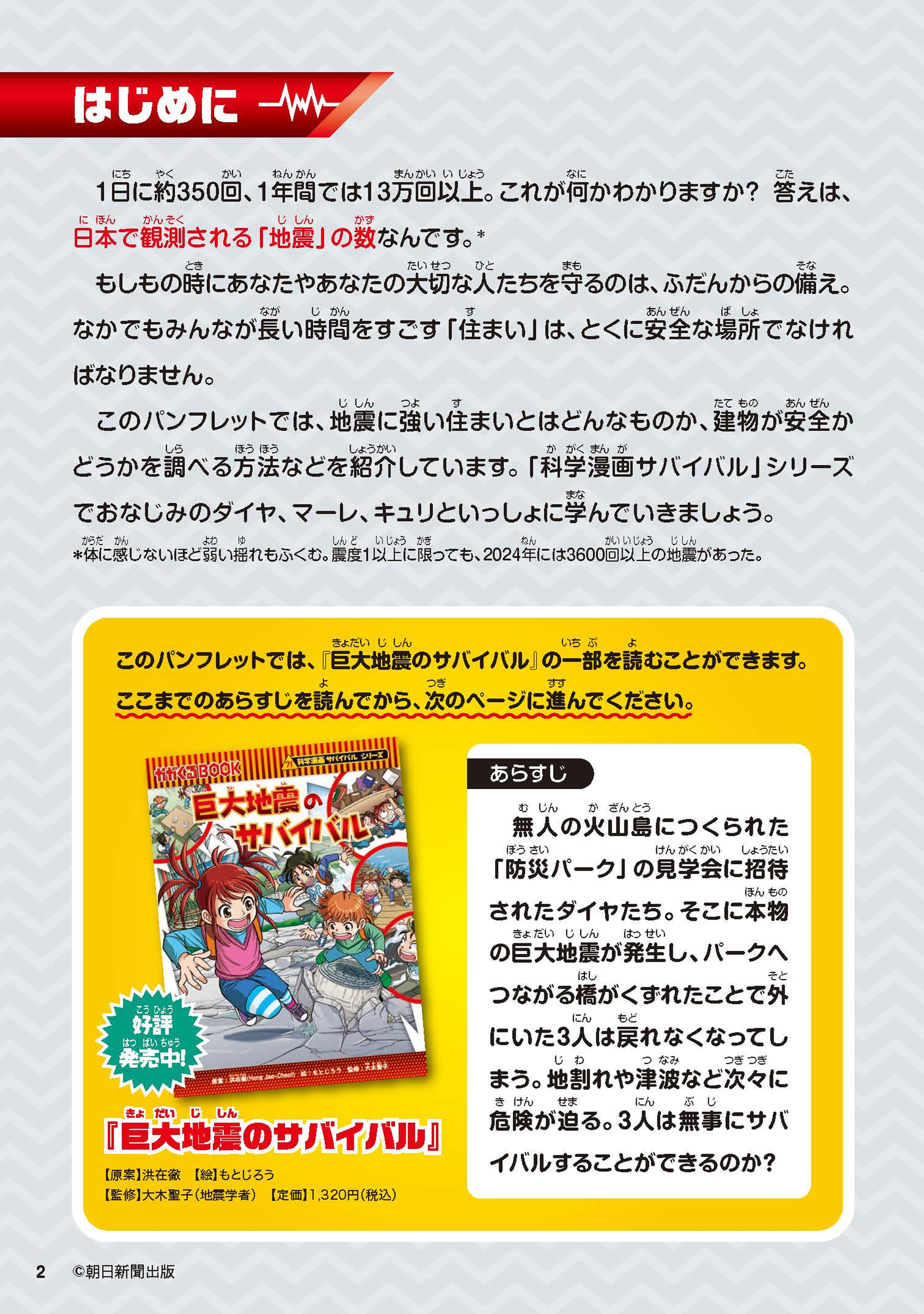

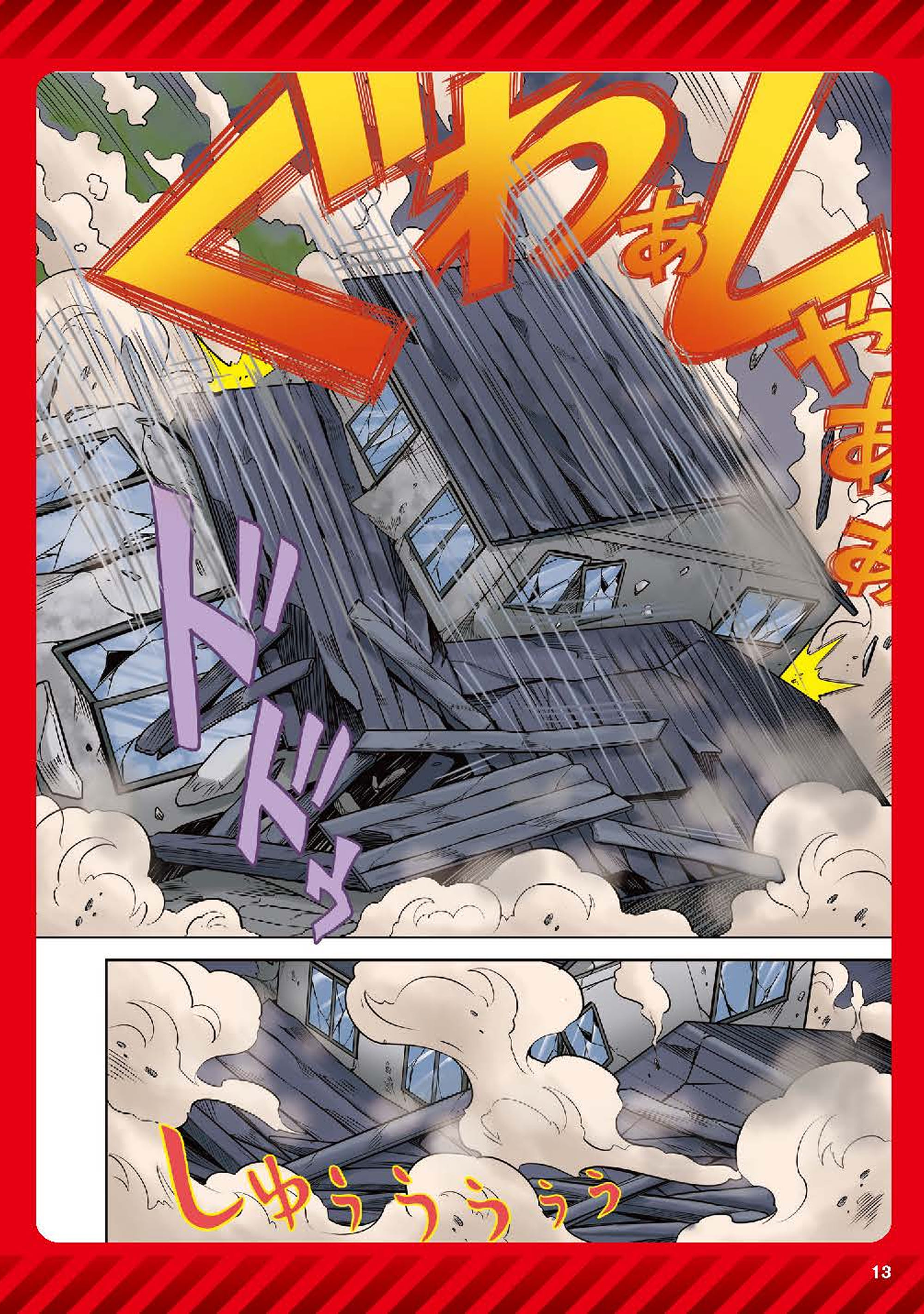

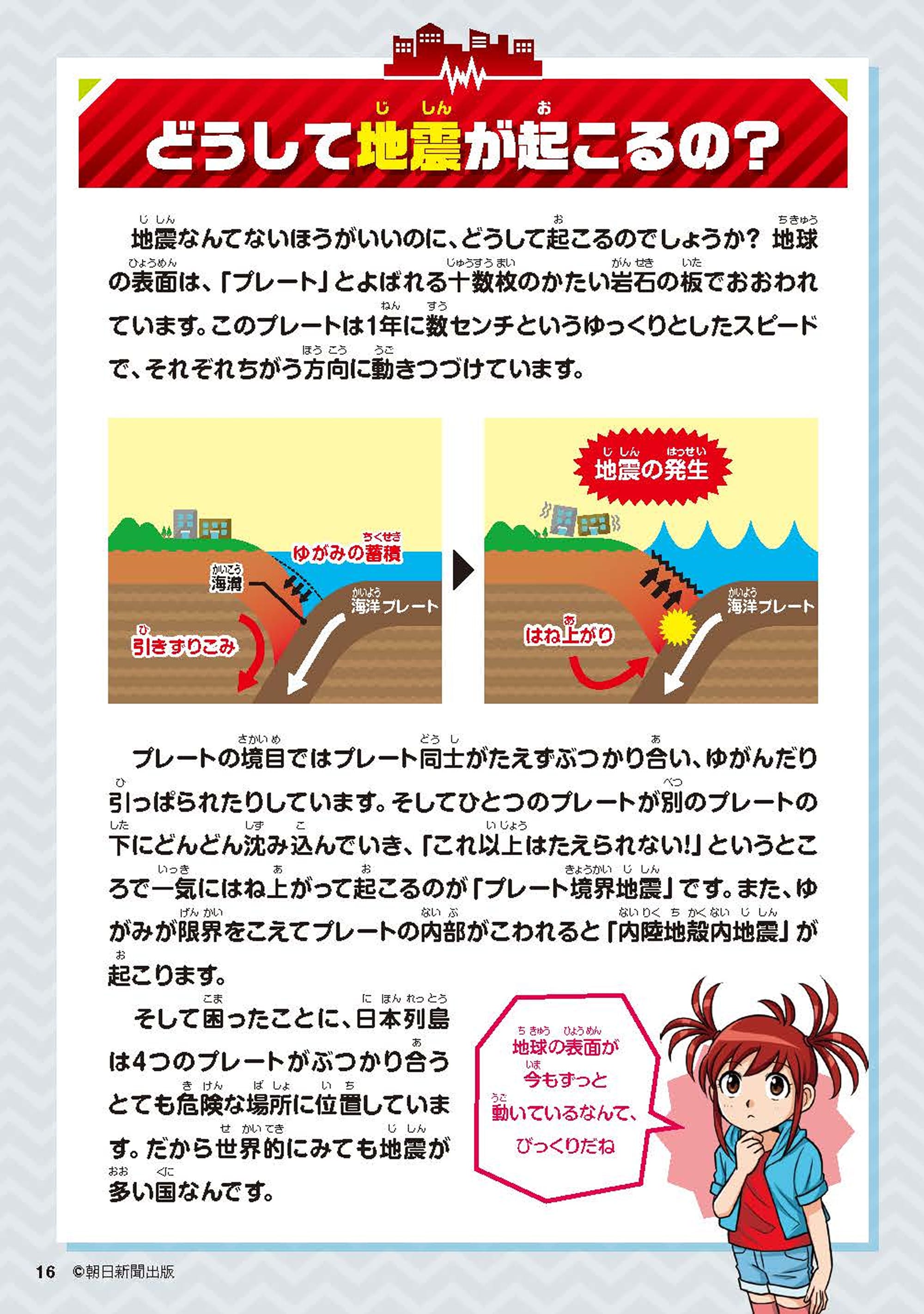

1日に約350回、1年間では13万回以上。これが何かわかりますか?答えは、日本で観測される「地震」の数なんです。もしもの時にあなたやあなたの大切な人たちを守るのは、ふだんからの備え。なかでもみんなが長い時間をすごす「住まい」は、とくに安全な場所でなければなりません。このパンフレットでは、地震に強い住まいとはどんなものか、建物が安全かどうかを調べる方法などを紹介しています。「科学漫画サバイバル」シリーズでおなじみのダイヤ、マーレ、キュリといっしょに学んでいきましょう。

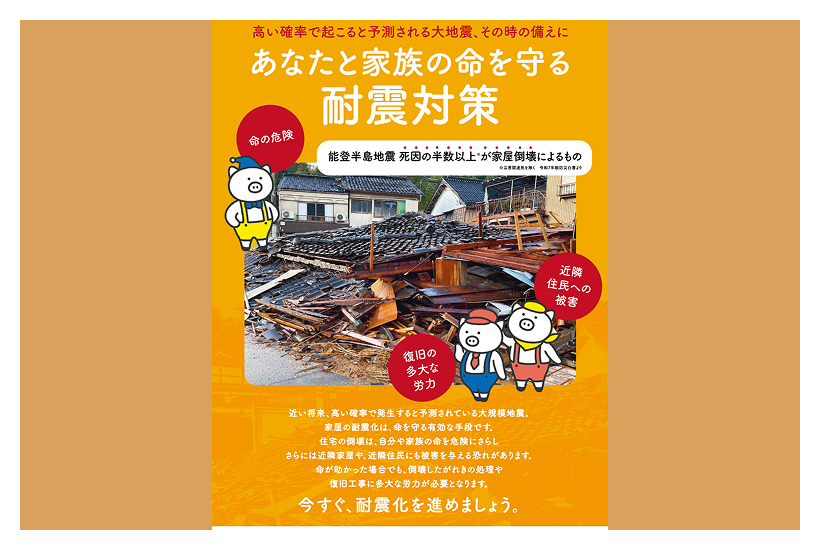

地震の被害と

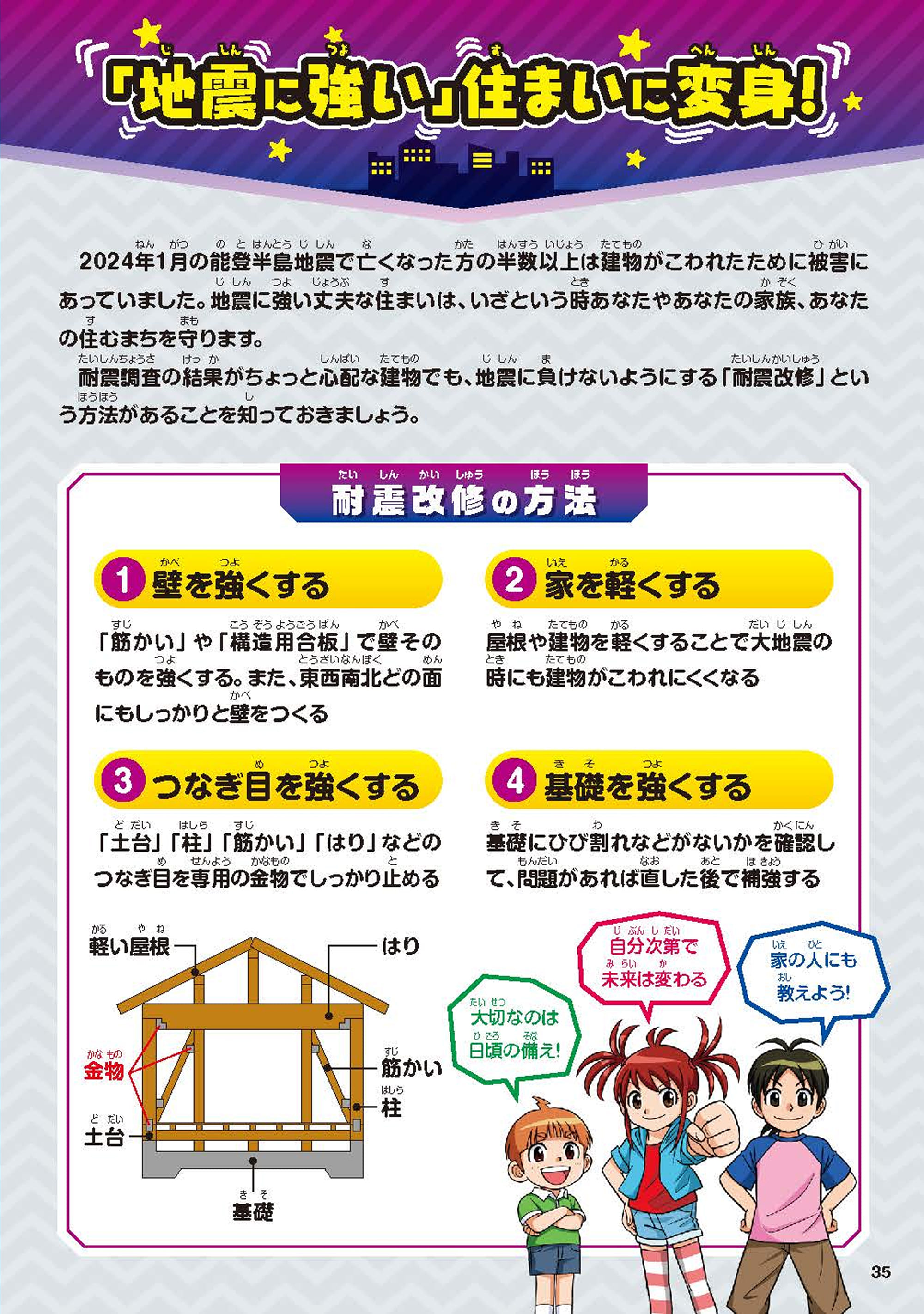

耐震改修の必要性

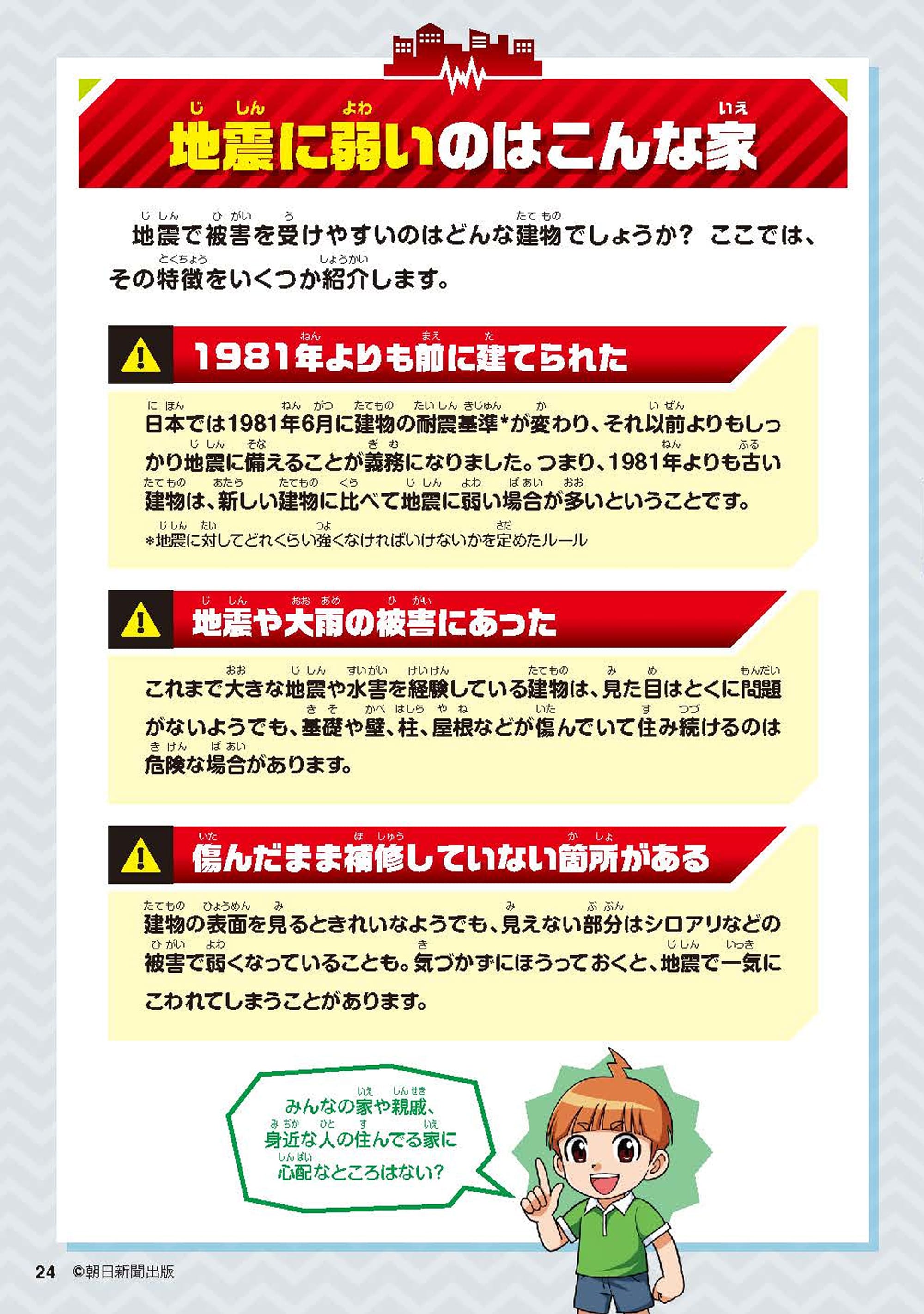

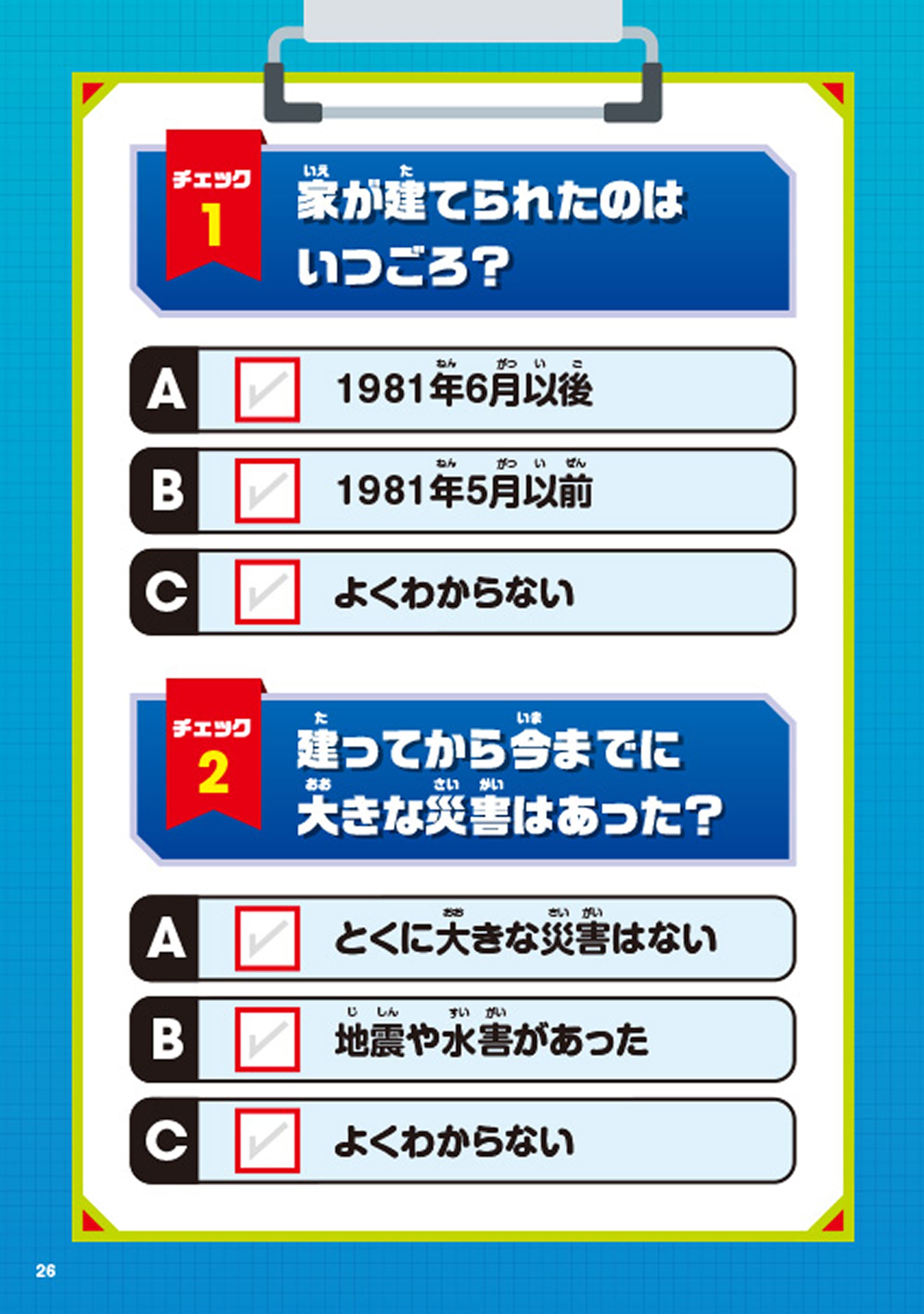

日本はこれまでも大きな地震の被害に見舞われ、近い将来にも高い確率で大きな地震が起こることが予想されています。大きな地震が起こらないと言える場所は、日本のどこにもありません。地震による死亡原因の多くは家屋や家具類の倒壊によるものです。昭和56(1981)年5月以前に建てられた建物は、新たな耐震基準を満たしておらず、それ以降に建てられた建物と比べると地震に弱いことがわかっています。あなたの家は、大丈夫ですか?

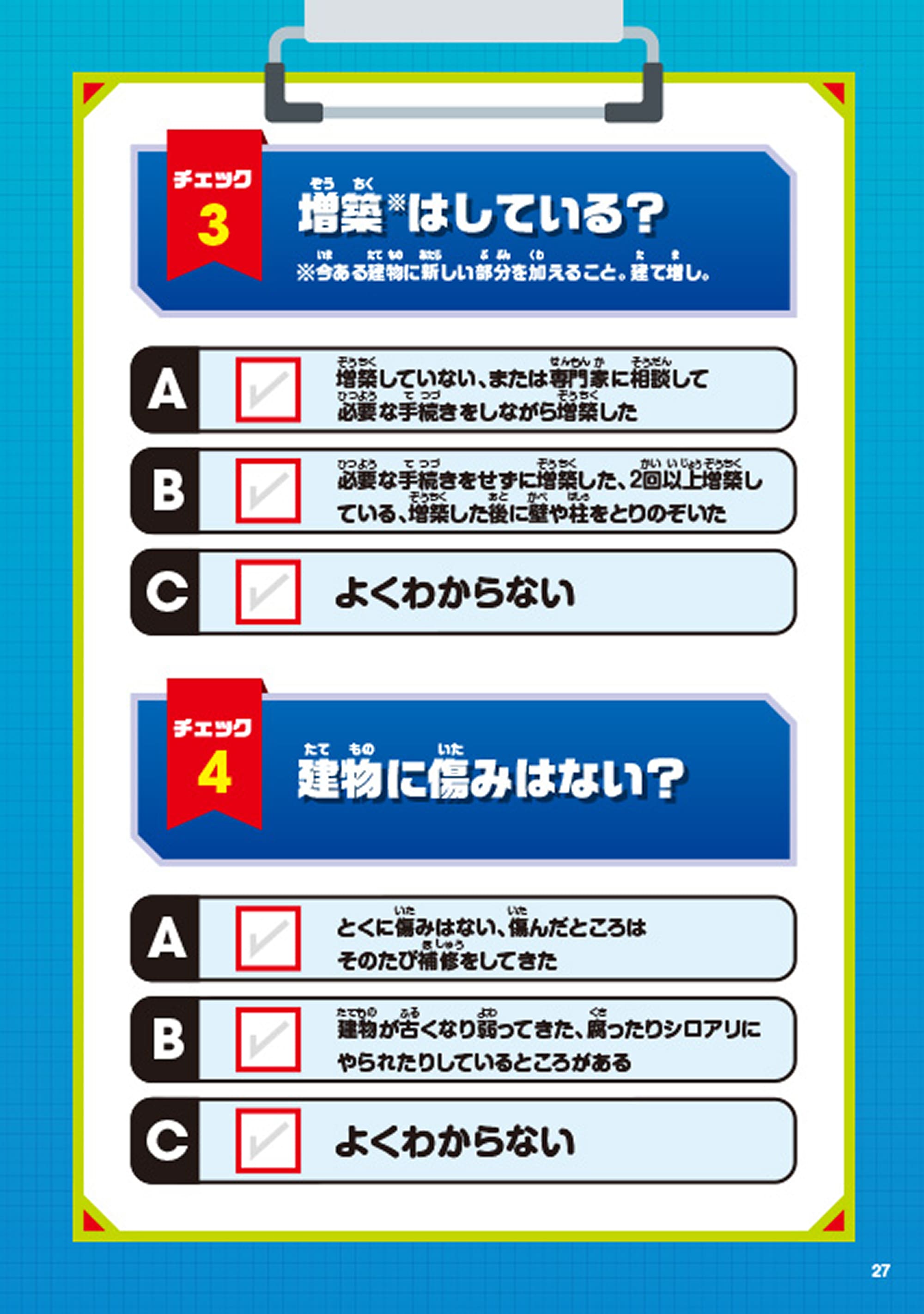

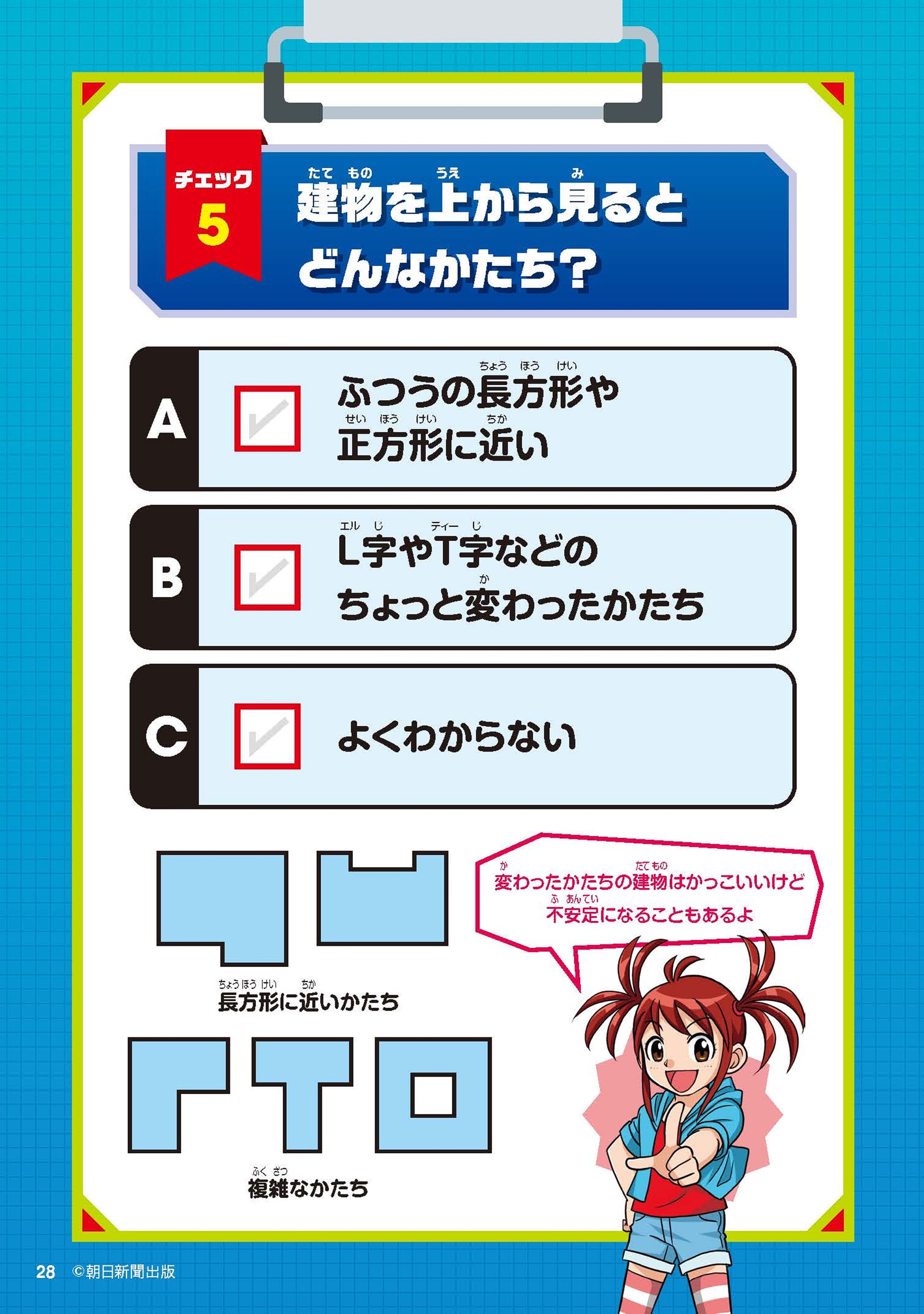

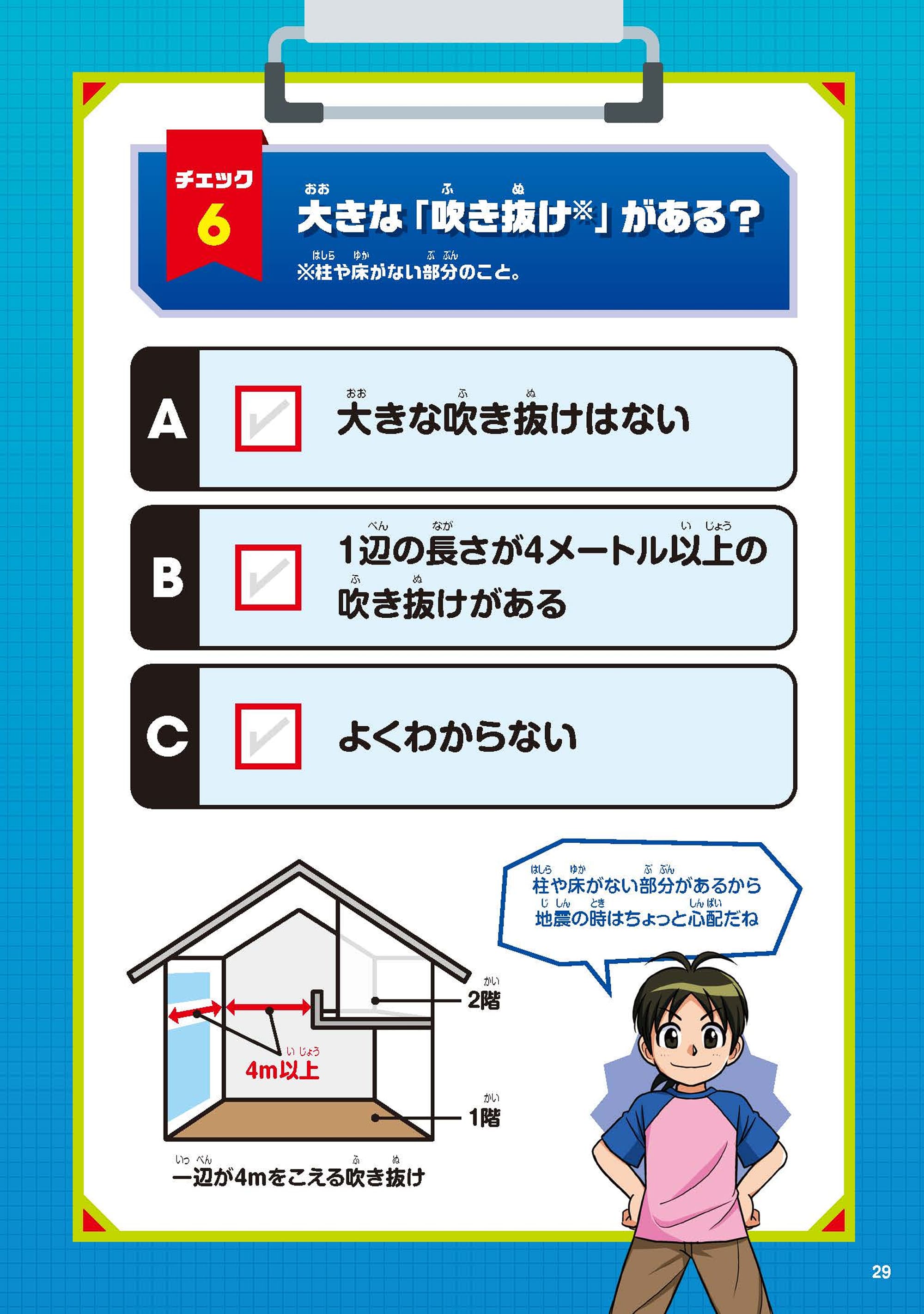

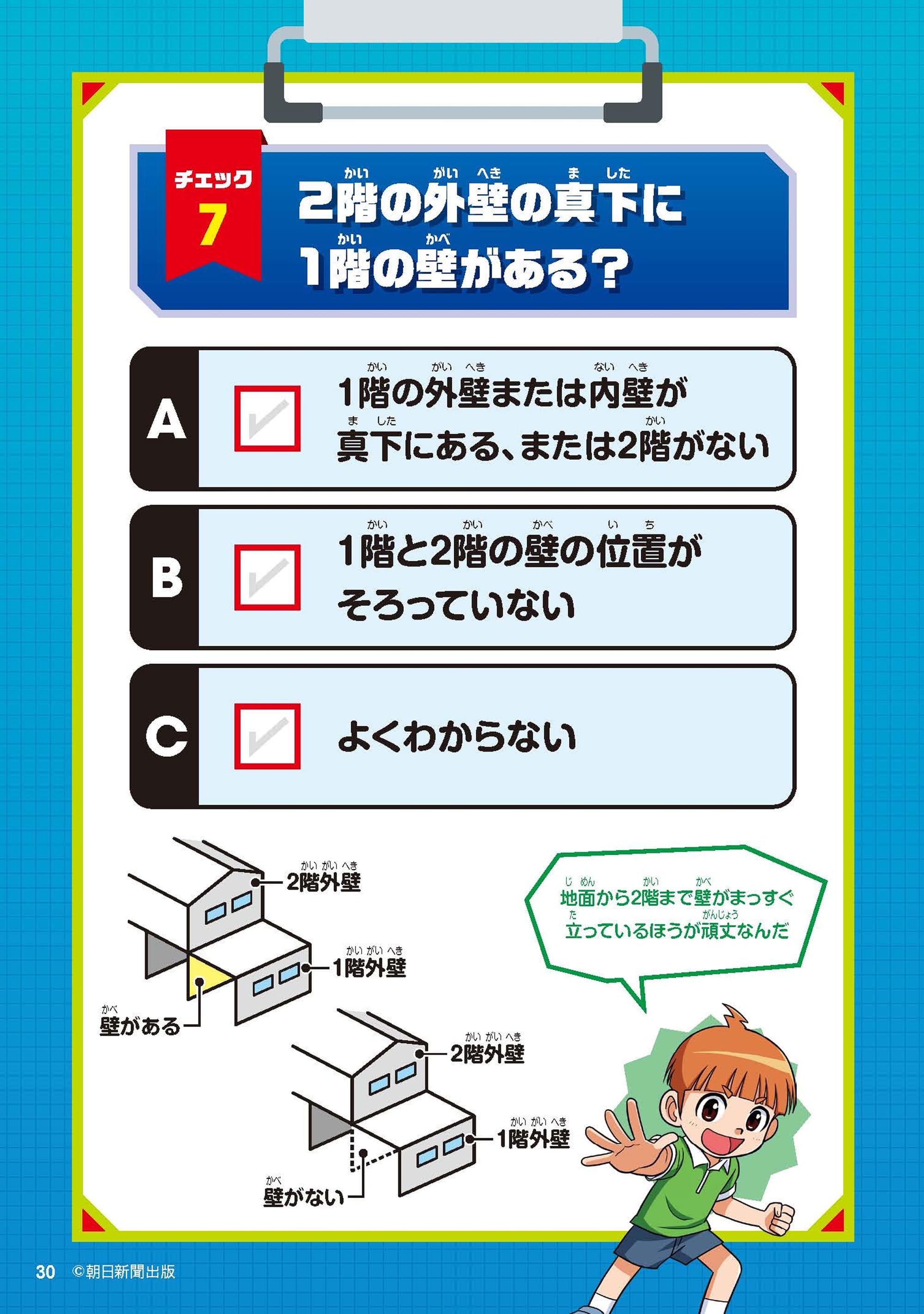

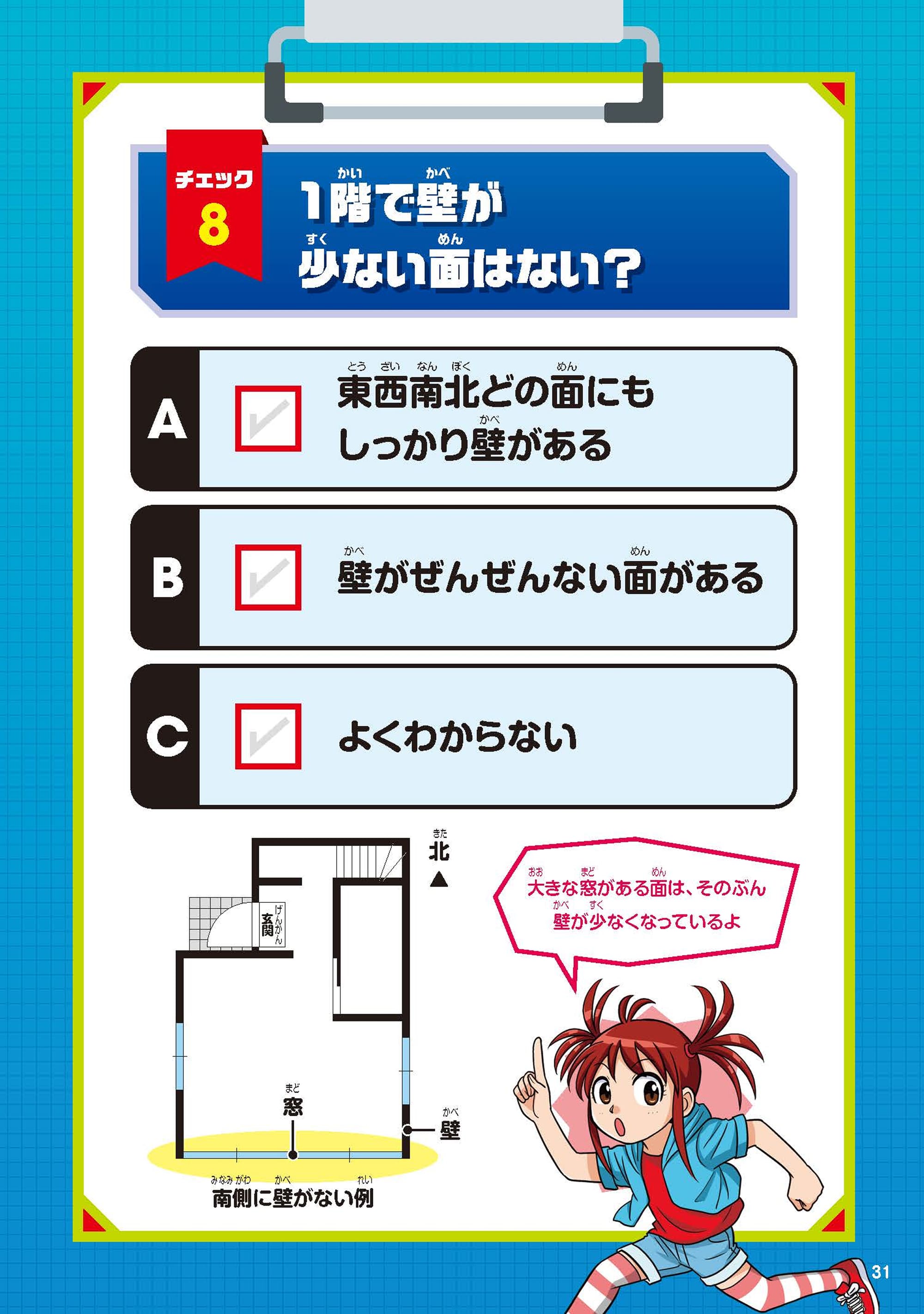

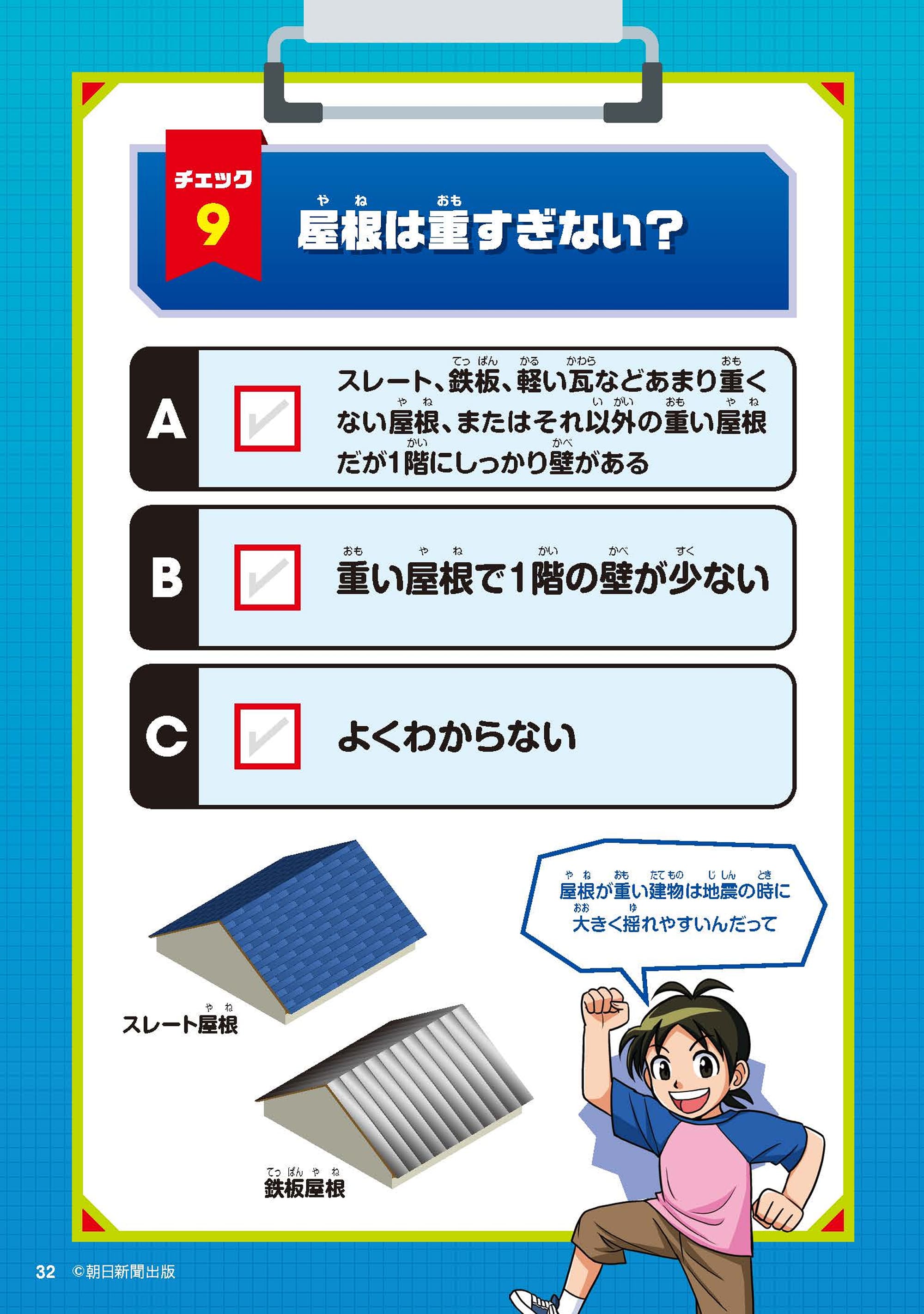

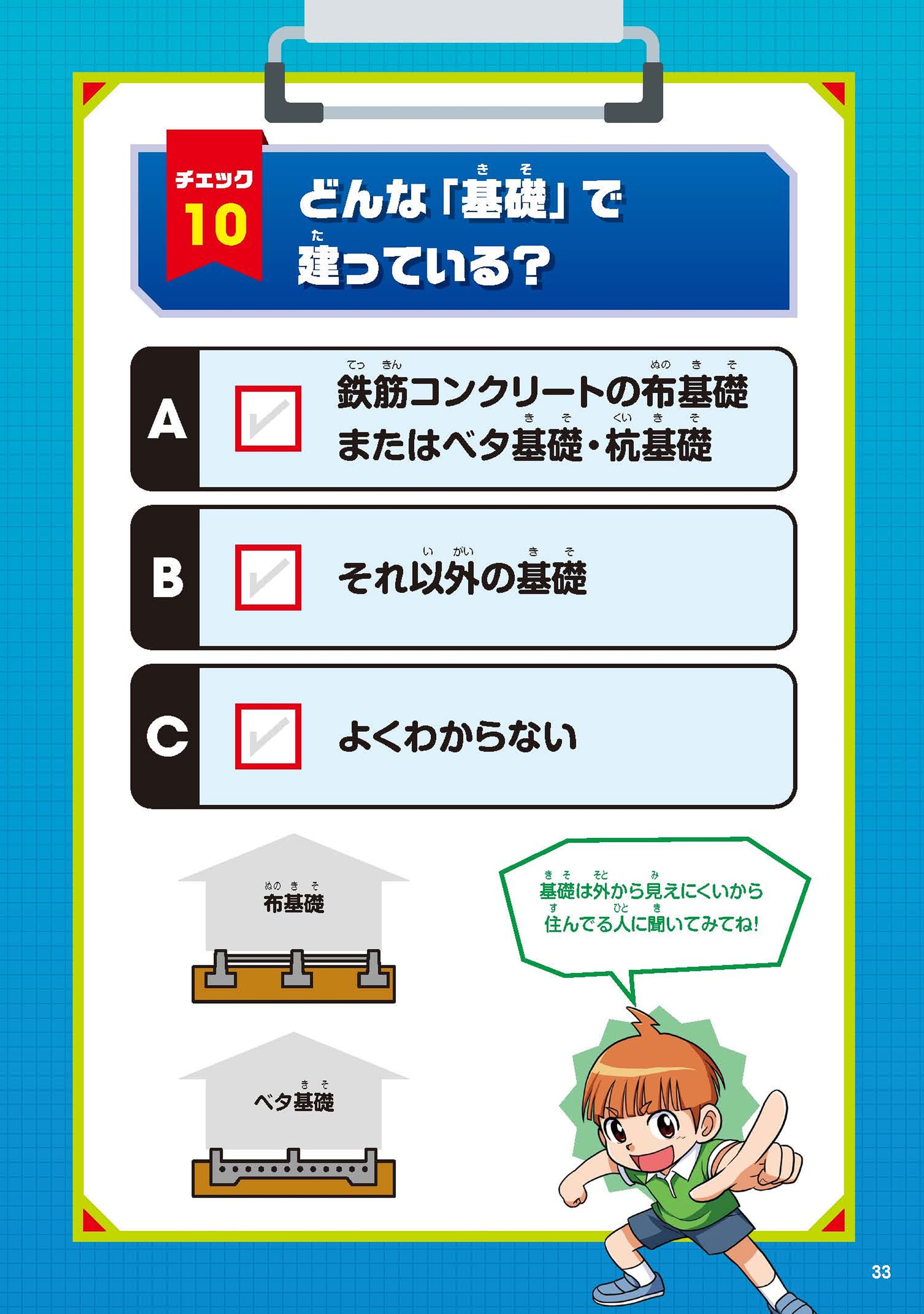

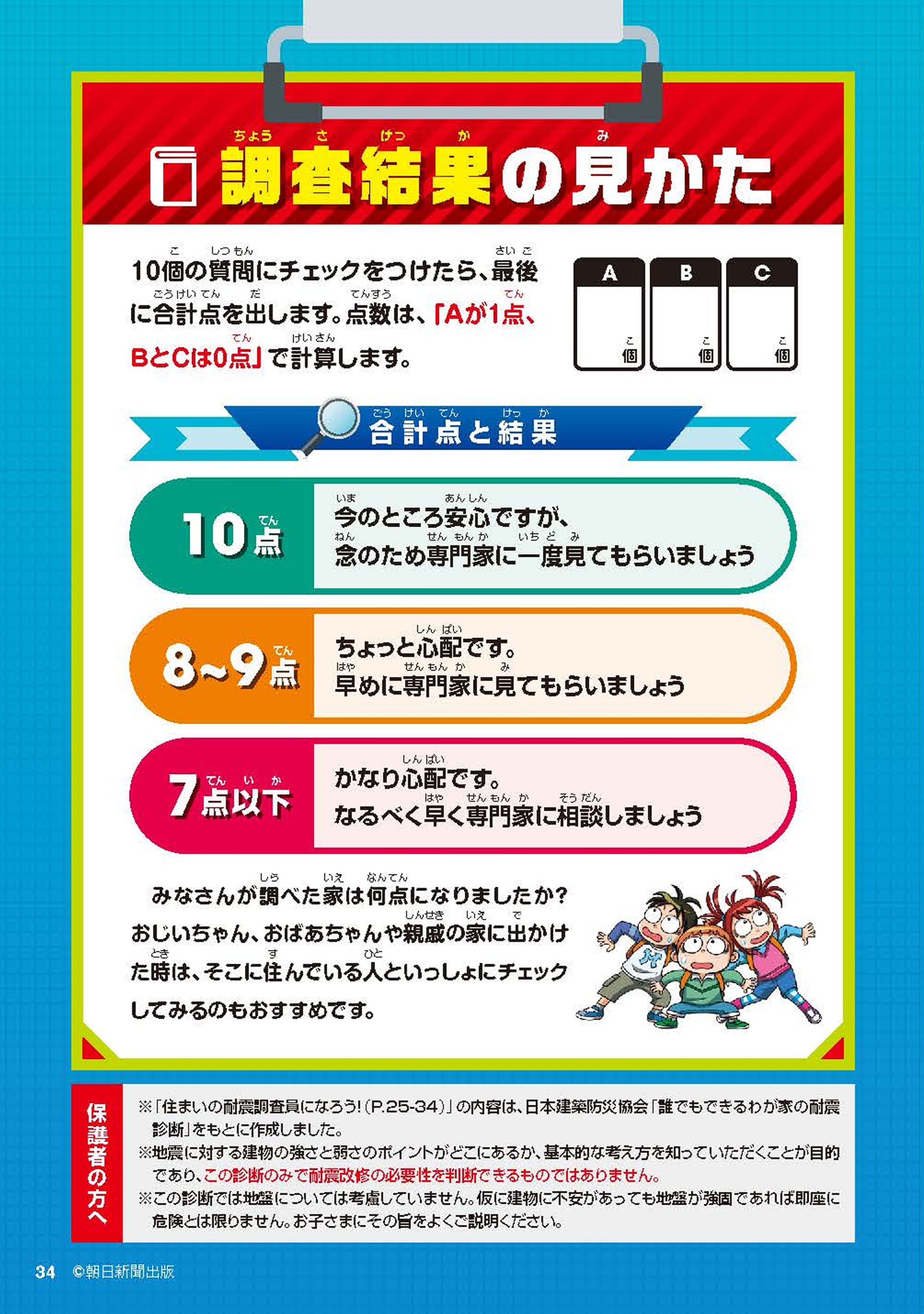

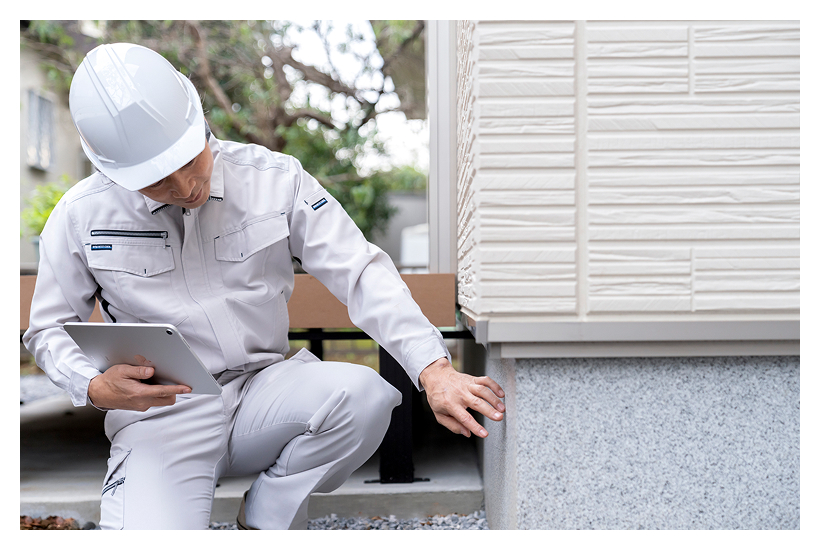

耐震改修の進め方

住宅の耐震化を進めるには、まず耐震診断を行い、住宅の耐震性が確認できなかった場合には、耐震改修の計画を立て、耐震改修設計を行ったうえで、耐震改修工事を行うことが必要になります。耐震診断や耐震改修設計、耐震改修工事には、専門的な知識や技術が必要ですが、住宅のどのようなところに地震に対する強さ·弱さのポイントがあるのかについて、セルフチェックを行うこともできます。それぞれの工程を適切な専門家に依頼することではじめて地震に強い家となります。地震に強い家づくりの進め方を確認しておきましょう。

耐震改修の

専門家の選び方

耐震診断は、建築士などが行い、耐震改修は、建築士や工事業者が行います。それぞれ専門の知識と技術が必要です。トラブルなく安心して耐震改修が行えるよう、専門業者はしっかりと調べたうえで依頼しましょう。

補助金・支援制度

について

国と地方公共団体には、耐震診断・耐震改修に関する費用の一部を支援する制度が用意されています。また、住宅金融支援機構による耐震改修工事を行う場合の融資制度や、耐震改修を行った住宅に対する所得税の控除、固定資産税の減免措置があります。

※お住まいの地域によって制度が異なります。

チラシ・ポスター

・リーフレット

国土交通省では、耐震診断・耐震改修を推進するため、地方公共団体へ向けたチラシ・ポスター・リーフレットも作成しています。耐震化を自分事として考え、大切な住まいと命を守りましょう。

リンク

耐震診断と工事についての相談窓口や役立ちリンクをまとめています。

よくある質問

-

地震に弱いか強いかの判断には耐震診断が必要ですが、昭和56年5月以前に建てられた家は新耐震基準を満たしておらず、大規模な地震が起きた際に大きな被害が出ていることがわかっています。

-

大きな地震による死亡原因の多くは家屋や家具類の倒壊によるものです。

また、家屋が倒壊して道を塞ぐことによって避難する人の通行を妨げたり、救助や消火の緊急車両が通れず被害を大きくしてしまったりすることもあります。

住宅密集地域では近隣の住宅に被害をもたらしたり、火災の原因や燃え移り、燃え広がりにつながったりもします。 -

必要なケースもありますが、家の外側から壁や基礎を補強するなど住みながら一部ずつ進められるケースもあります。

-

耐震診断は、建築士などが行います。その診断結果に基づき、建築士が耐震改修設計を行い、工事業者が改修工事を進めます。

お住まいの地方公共団体の窓口で信用できる専門業者などについて相談してみましょう。 -

耐震改修に係る費用は、住宅の古さ、大きさ、構造、工事の方法などによって変わりますが、例えば、築50年、2階建て、延べ面積約100㎡の木造住宅を改修すると、224万円ほどかかるというモデルケースがあります。耐震診断や補強設計、耐震改修については地方公共団体から支援※を受けられることもあります。地方公共団体によって補助制度が異なるため、まずはお住いの地方公共団体に相談しましょう。

※住宅の耐震化に向けて、地方公共団体が支援する耐震診断・耐震改修について、国からも支援を行っています。