地震の被害と

耐震改修の必要性

大地震による

家屋倒壊の被害

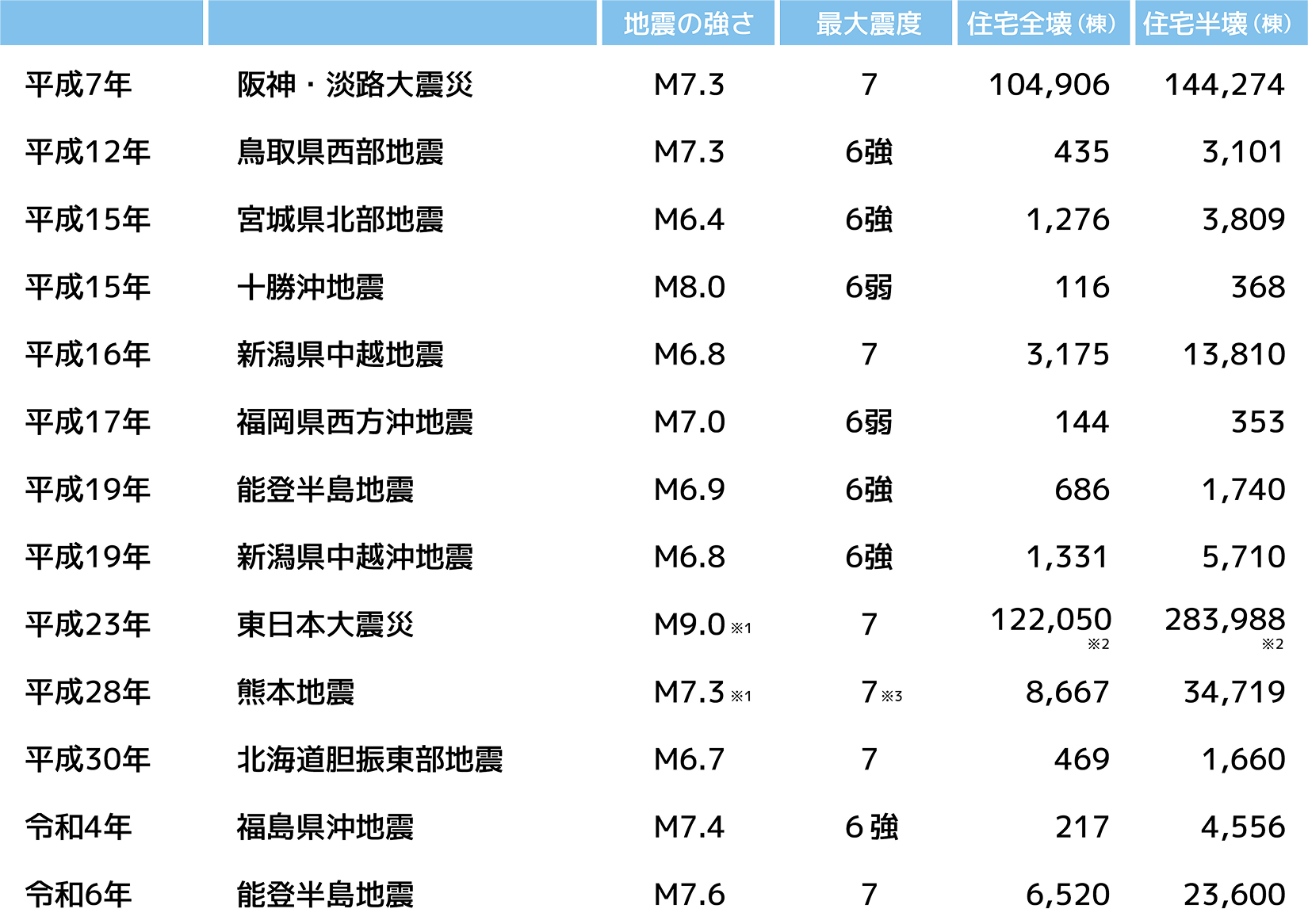

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など日本各地で大きな被害をもたらす地震が起きています。被災地では多くの建物が全壊または半壊しました。地震は、それ自体が人の命を奪うものではなく、ケガや死亡の原因の多くは家屋や家具類の倒壊によるものであることがわかっています。家が倒壊して再建まで時間がかかれば、避難所や仮設住宅での生活も長引き、被災者のストレスも大きくなります。

阪神・淡路大震災以降に大きな被害をもたらした地震

家屋の倒壊は、道を塞いで避難する人の通行を妨げたり、緊急車両が通れなくなったりして救助を遅らせてしまうなどの可能性があります。住宅が立て込んでいる地域では、隣の家や通行している人に倒れかかってしまうかもしれません。家屋の倒壊によって火災が発生したり、燃え広がったりしてしまうこともあります。いざという時に備えて、耐震診断をしておくことが大切です。

阪神・淡路大震災で倒壊した家屋

能登半島地震で倒壊した家屋

昭和56年以前に

建てられた木造住宅で

被害が顕著に

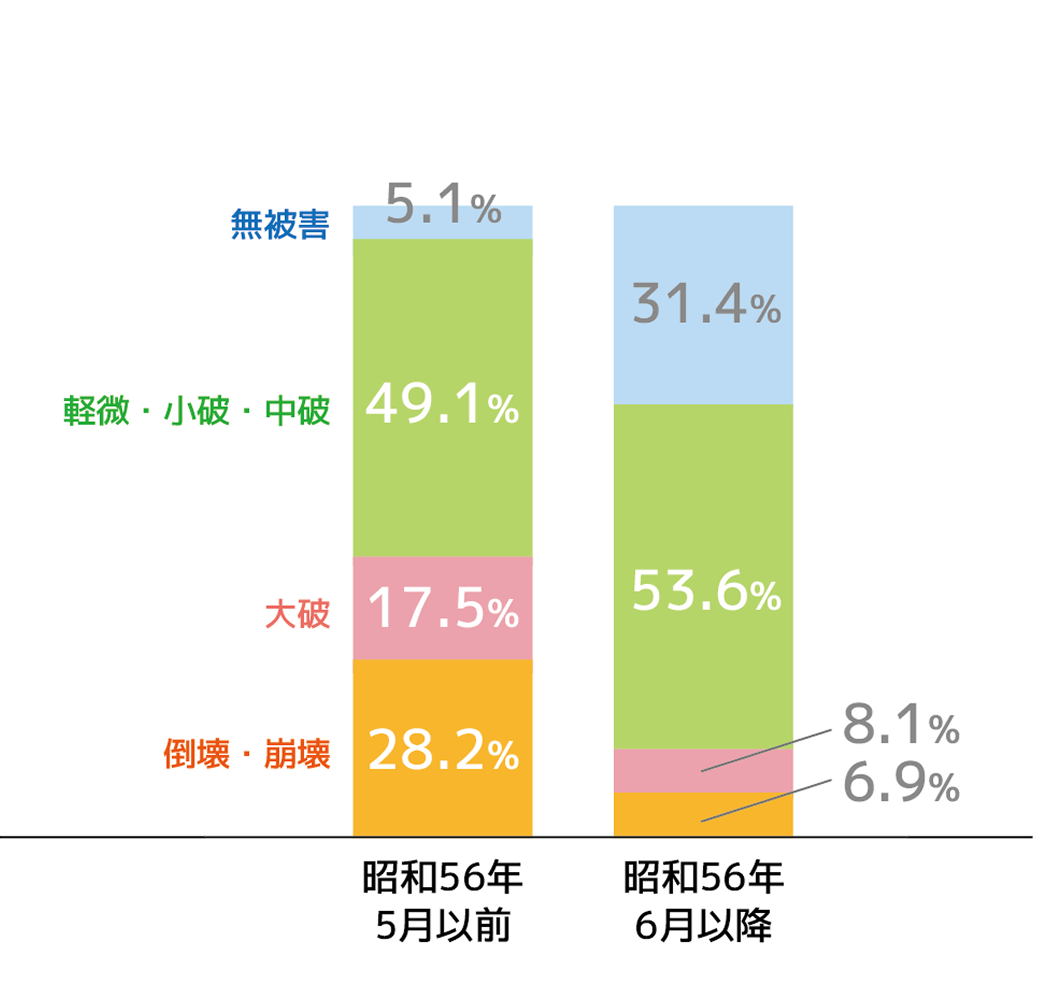

昭和53(1978)年に起きた宮城県沖地震の大きな被害などを受け、昭和56年(1981)に、建物を建てる際には、より大きな地震に耐えられるようにしなければならないと法律で定められました(新耐震基準)。つまり、それ以前に建てられた家は、地震に弱いものが多いということです。実際に平成28(2016)年に起きた熊本地震では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅で大きな被害が見られました。

建築時期による木造住宅の被害状況

(熊本地震の震源に近い益城町)

一般社団法人 日本建築学会の資料より抜粋

一般社団法人 日本建築学会の資料より抜粋

まずは、お住まいの家が昭和56年6月以降に建てられた家かどうかを調べてみましょう。いつどこででも起こりうる地震に備えて耐震診断をし、地震に弱い家だとわかった場合には、耐震改修を行いましょう。

また、新耐震基準で建てられた住宅についても、倒壊等の被害が見られるものもあるので、新耐震基準の在来軸組構法の木造住宅について接合部等を確認することで効率的に耐震性を検証する方法である耐震性能検証を行いましょう。

大切な命を守るためには、

地震の被害を自分ごとと考え、

耐震診断や耐震改修をすることが大切なんだね。